血液凝固異常症等に関する研究班 研究テーマ

| 研究課題名(課題番号) | 血液凝固異常症等に関する研究(23FC1022) |

|---|---|

| 研究代表者 | 森下 英理子 |

| 研究事業予定期間 | 令和5年4月1日から令和8年3月31日まで3年計画 |

研究組織情報

| 研究者名 | 分担する研究項目 |

|---|---|

| 森下 英理子 | 研究総括(全疾患)、関連学会/行政との連絡、調整 |

| 加藤 恒 | ITP研究の総括、ITP治療ガイドの改正 |

| 村田 満 | ITPの疫学調査、診断法の改良と診断基準の評価 |

| 桑名 正隆 | ITP診断基準の作成 |

| 島田 直樹 | 臨床調査個人票の解析、統計解析コンサルト |

| 山之内 純 | ITPの疫学調査、診断基準の評価 |

| 松本 雅則 | TTP/aHUS研究の総括 |

| 丸山 彰一 | aHUSガイドの改正、溶血試験を含む診断支援 |

| 宮川 義隆 | TTP/aHUSの疫学調査 |

| 小亀 浩市 | TTP/aHUSの遺伝子解析 |

| 横山 健次 | 特発性血栓症研究の総括、レジストリーの運用・診断基準の見直し |

| 落合 正行 | 特発性血栓症(小児領域)診療ガイドの策定 |

| 松下 正 | 先天性血栓性素因の分子病態解析と検査法開発 |

| 根木 玲子 | 周産期領域の遺伝性血栓性素因ガイドラインの普及・啓発・改正 |

| 鈴木 優子 | 出血性線溶異常症の診断に関わる検査施行体制整備と治療指針の確立 |

研究班全体の目的

免疫性血小板減少症(ITP)、血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)、特発性血栓症、非定型溶血性尿毒症症候群(aHUS)とR7年度より出血性線溶異常症を加え、5つの指定難病についてサブグループ毎に課題に取り組み、エビデンスに基づいた診断基準・重症度分類の策定や改訂、診療ガイドライン等の作成や改訂、疫学的解析による本邦の発症頻度・予後などの正確な把握を目的とする。市民公開講座や患者会との連携を通し普及・啓発活動を行う。

全体の流れ図

免疫性血小板減少症(ITP)

成人特発性血小板減少性紫斑病治療の参照ガイド 2019改訂版[PDF]

成人ITP治療の参照ガイド2012年版[PDF]

妊娠合併特発性血小板減少性紫斑病診療の参照ガイド[PDF]

研究目的

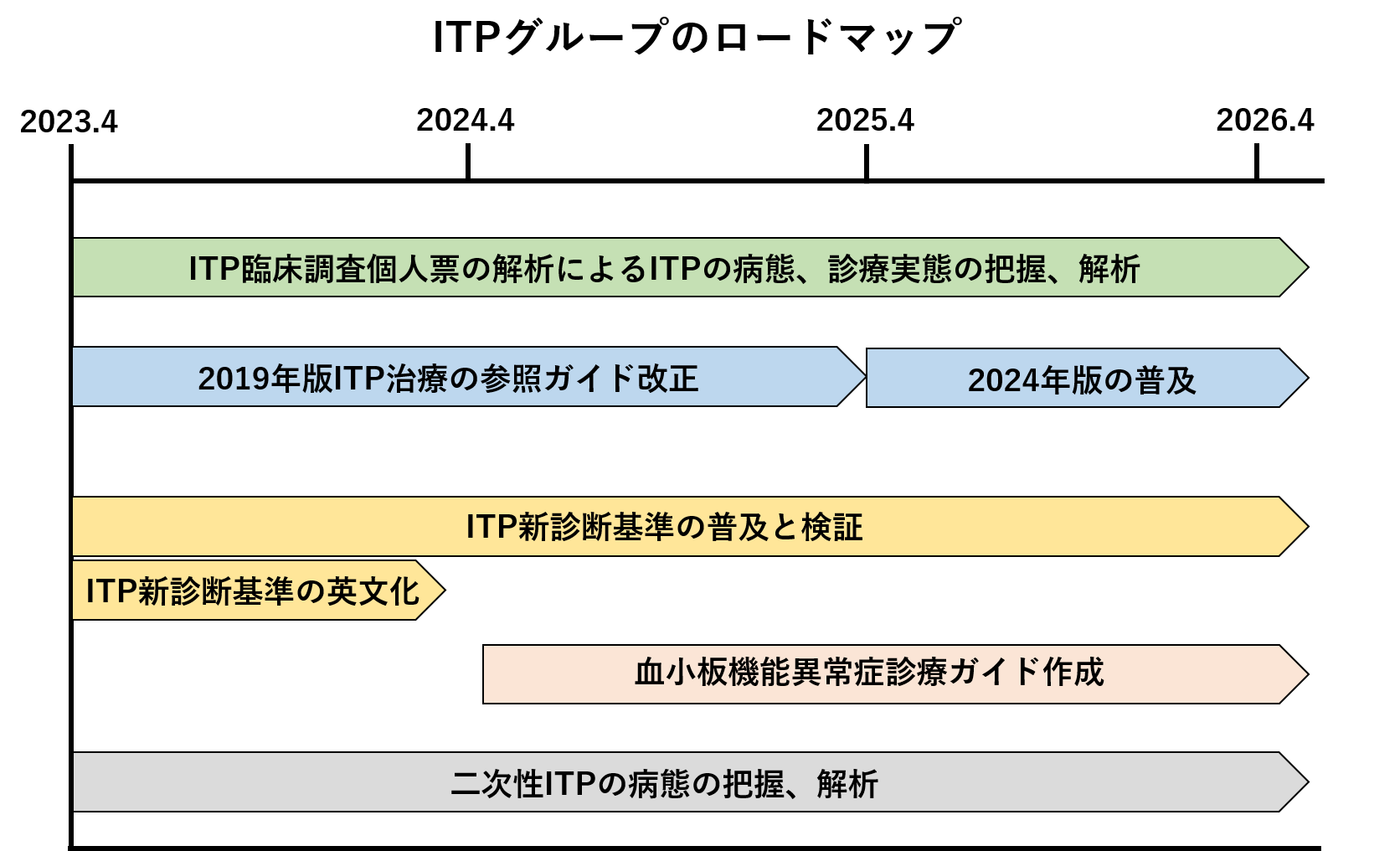

診断基準2023年版の普及・啓発、治療参照ガイドの改訂、臨床個人票データの収集と解析の継続、二次性ITPの病態・解析の実施、血小板機能異常症の診断基準・重症度を含む診療ガイドの作成を目指す。

期待される効果

新たなITP診断基準の作成は、適切な治療の選択やより負荷の少ない検査の提供に繋がり、日常診療に与える影響は大きい。ITP臨床調査個人票の解析により、診療実態の貴重な情報を提供できる。さらに、血小板無力症等の血小板機能異常症の診療ガイドを作成し難病指定が認められることで、診療の質とQOL改善が期待できる。

研究計画・方法

- 疫学研究として、臨床調査個人票および医療意見書データベースを用いて、新規および更新患者数および治療の推移等についての解析を進める(山之内、村田、疫学・統計解析:島田)。

- 治療参照ガイドの普及、およびITP治療の問題点および新規治療薬に関する情報収集を行い、参照ガイドを改訂する(加藤、山之内、村田、桑名)。

- 診断参照ガイド2023年版の普及、ならびに診断基準の有用性確認のため、血漿トロンボポエチン(TPO)濃度測定や幼若血小板測定臨床試験を実施する(村田、山之内、桑名、加藤)。

- 自己免疫班と共同で、二次性ITPの病態の把握と治療反応性の違いについて文献的検討を行い、それぞれの診療ガイド改訂に反映させる(桑名)。

- 血小板機能異常症の診療ガイドを作成し、指定難病申請を目指す(柏木、山之内、加藤)。

血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)/ 非典型溶血性尿毒症症候群(aHUS)

血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)診療ガイド2023[PDF]

血栓性血小板減少性紫斑病 (TTP)診療ガイド 2020[PDF]

TTP治療ガイド(第二版)[PDF]

研究目的

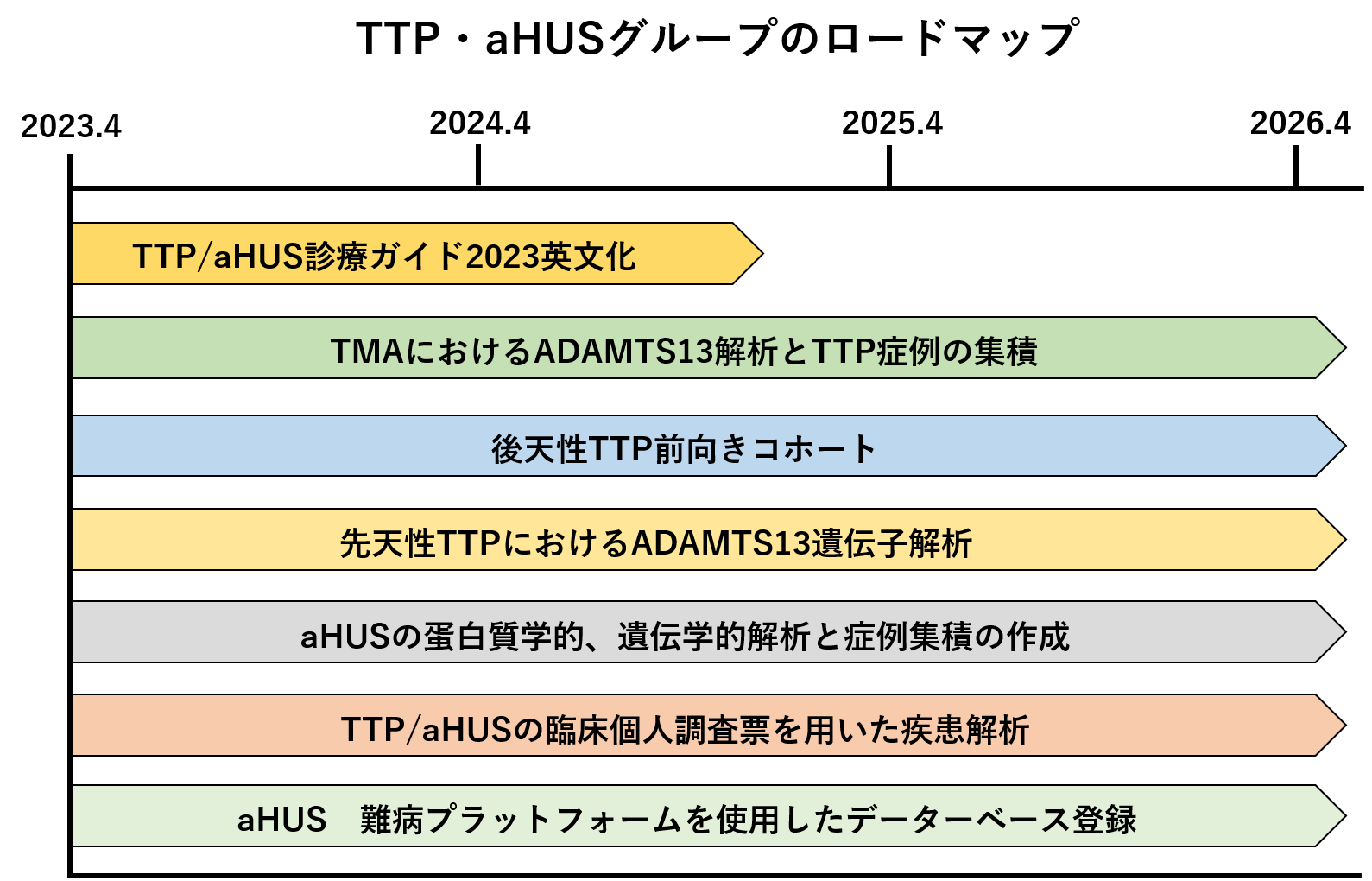

TTP/aHUS診療ガイド2023の普及・啓発、診療ガイドの改訂、TTPレジストリ継続、aHUSの難病プラットフォームへの参加を目指す。

期待される効果

ADAMTS13検査や補体検査を行いTMA症例を集積し、日本人のTTPレジストリやaHUSレジストリを継続できる。両疾患とも希少疾患であり症例数が少なく、日本人における病態解析は困難であるので、このレジストリは国際的見地からも貴重である。また新たなエビデンスや新規薬剤の適正使用を推進するガイドラインの作成により、患者の生命予後とQOL改善が期待できる。

研究計画・方法

- TMA疑い症例のADAMTS13活性とインヒビターの解析を実施し、症例の集積を継続する(松本)

- 臓器障害を長期に観察するため前向き後天性TTPコホート研究を実施し、今後3年間で30例を集積する(松本)。

- 先天性TTP疑い症例における遺伝子解析を、サンガ―法とNGSを組み合わせて実施する(小亀)。

- ヒツジ溶血性試験、H因子抗体の検査によるaHUSの診断を行い、症例の集積を行う(丸山)。

- TTP(2020-)、 aHUS(2015-)の臨床個人調査票を調査し、症例数の推移や日本の疾患の特徴を解析する(宮川、丸山)。

- f) 先天性TTP患者会との懇談会を行う(松本 他)。

特発性血栓症(遺伝性血栓性素因によるものに限る)

遺伝性血栓性素因患者の妊娠分娩管理に関する診療の手引きQ&A [PDF]

研究目的

レジストリの継続、妊婦の診療の手引きの改訂、診断基準の改訂、小児期から成人期発症患者を対象とする包括的診療ガイド作成準備、災害時の血栓症予防の啓発を目指す。

期待される効果

特発性血栓症の診断法の開発、診断基準の改訂により、診断をより適切に行うことが可能となる。レジストリ構築により症例数、血栓発症頻度、血栓発症の危険因子などが明らかとし、貴重な情報を提供できる。診断基準の改正ならびに包括的診療ガイドの作成により、効果的なVTEの発症予防策として患者QOLの改善が期待できる。災害時の血栓症の実態を明らかにし、被災者の健康に寄与できる。

研究計画・方法

- 遺伝性血栓症患者の遺伝子解析を実施し症例の集積を継続、遺伝子変異部位のデータ集積も継続する(松下、落合、森下)。。

- 特発性血栓症のレジストリの参加施設を3年間で50施設に拡大するため、学会での広報活動を実施、症例登録の促進を図る(横山、森下、疫学・統計解析:島田)。

- 凝固阻止因子活性測定法の標準化と健常人の基準値設定のために、健常人と欠乏症患者血漿を集めて解析を行う(家子、森下)。

- 妊婦の診療の手引き改訂のためのWGを結成し、情報収集、最終的に改訂版を作成する(根木、森下)。

- 診断基準の改訂のためのWGを結成、情報を収集、最終的に改訂版を作成する(横山、落合、松下、根木、森下)。

- 包括的診療ガイドのためのWGを結成、情報を収集し、作成準備を行う(横山、落合、松下、森下)。

- 地震発災後の被災地における血栓症発症状況についてデータを解析する。さらに、市民公開講座などにより国民に広く啓発する(榛沢、森下、疫学・統計解析:島田)

出血性線溶異常症

研究目的

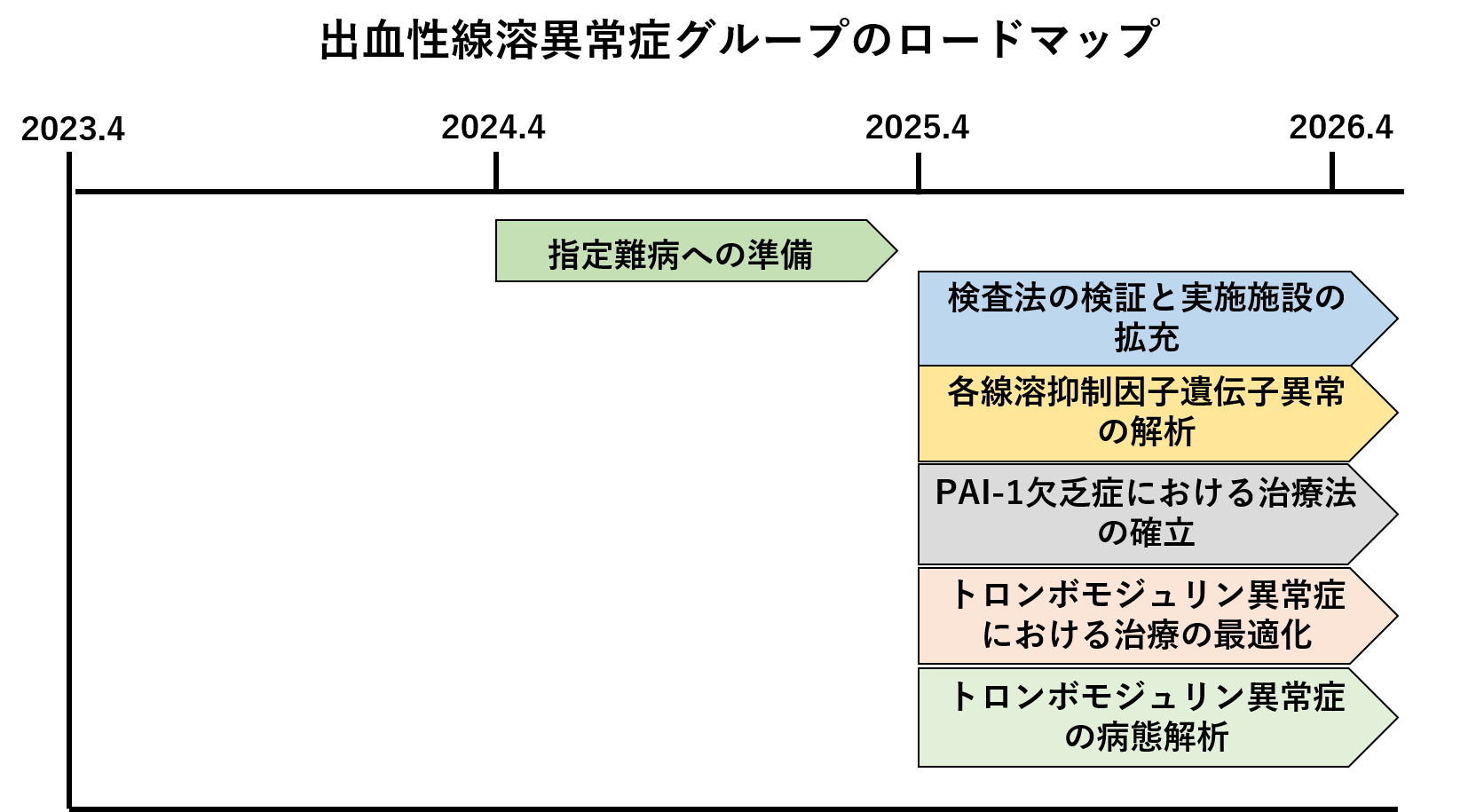

診断基準の妥当性の検証、疾患ならびにその診断プロセスの周知・啓蒙活動の推進、対象疾患の適切な治療指針の確立を目指す。

期待される効果

出血性線溶異常症の診断基準の制定に伴い、原因不明出血症における線溶異常症の診断が可能となる。症例数の増加につながり、各線溶抑制欠乏症の病態に応じた治療法の確立が期待できる。

研究計画・方法

- 診断確定に必要な検査法の検証と実施施設の拡充を図る(鈴木、窓岩)。

- 各線溶抑制因子遺伝子異常症に対して、NGSによるエクソーム解析を実施し各遺伝子のエクソン周辺の変異の同定を行う(岩城)。

- PAI-1欠乏症における侵襲時の出血予防法を確立する(岩城、窓岩、鈴木)。

- 投薬前後の血漿解析により、トロンボモジュリン(TM)異常症における最適な投薬量・方法を検討する(岡田、鈴木、窓岩)。